(2013 – 2016)

120 x 100 cm | C-Print | Edition of 7 (+ 2 e.a.)

120 x 100 cm | C-Print | Edition of 7 (+ 2 e.a.)

120 x 100 cm | C-Print | Edition of 7 (+ 2 e.a.)

120 x 100 cm | C-Print | Edition of 7 (+ 2 e.a.)

120 x 100 cm | C-Print | Edition of 7 (+ 2 e.a.)

120 x 100 cm | C-Print | Edition of 7 (+ 2 e.a.)

120 x 100 cm | C-Print | Edition of 7 (+ 2 e.a.)

120 x 100 cm | C-Print | Edition of 7 (+ 2 e.a.)

120 x 100 cm | C-Print | Edition of 7 (+ 2 e.a.)

120 x 100 cm | C-Print | Edition of 7 (+ 2 e.a.)

120 x 100 cm | C-Print | Edition of 7 (+ 2 e.a.)

120 x 100 cm | C-Print | Edition of 7 (+ 2 e.a.)

120 x 100 cm | C-Print | Edition of 7 (+ 2 e.a.)

120 x 100 cm | C-Print | Edition of 7 (+ 2 e.a.)

120 x 100 cm | C-Print | Edition of 7 (+ 2 e.a.)

120 x 100 cm | C-Print | Edition of 7 (+ 2 e.a.)

50 x 40 cm | Pigment print on Hahnemühle paper | Edition of 30 (+ 2 e.a.)

50 x 40 cm | Pigment print on Hahnemühle paper | Edition of 30 (+ 2 e.a.)

18 x 15 cm | Pigment print on Hahnemühle paper | Edition of 30 (+ 2 e.a.)

Bildband | Book

Hardcover | 70 pages | Size: 24 x 20 cm | Edition: 800 copies

Revolver Publishing, Berlin, Germany, 2018 | ISBN: 978-3-95763-430-6

Book design by Gábor Békési

Languages: German, Englisch, French

Text by Fabian Knierim

OFFENES GELÄNDE

— Fabian Knierim

Ein Kratzer zieht sich von oben nach unten über die gesamte Höhe des Bildes. Kein geringer Kratzer, sondern eine veritable Scharte. Fast hört man noch das Knirschen, das das Werkzeug bei seiner Arbeit verursacht haben muss. Es ist nicht leicht über die Fotografie geglitten, dies ist kein sauberer Schnitt. Man sieht die Kraft, die angewendet wurde. Mehrfach muss das Werkzeug von der Oberfläche abgesprungen sein, so dass es eine schnelle Folge tiefer Kerben hinterlassen hat, die jetzt rostbraun vernarbt das Bild beherrschen. Etwas wie Erleichterung stellt sich erst ein, wenn man nahe genug herantritt und mit einem Seufzen erkennt, dass nicht das Foto perforiert wurde, sondern der Kratzer im Bild aufgehoben ist und sich über ihn die nach wie vor unberührte Oberfläche des Fotopapiers spannt.

Traditionell ist die Oberfläche einer Fotografie sakrosankt. Schon als Kind beim Durchsehen der Urlaubsfotos, ob hochglänzend oder halbmatt, ermahnte mich mein Vater, die Bilder nur an den Kanten anzufassen und nicht etwa mit meinen Fettfingern auf das Bild zu grapschen. Mein Vater hatte sich diese Verhaltensregel freilich nicht selbst, als bloße Schikane ausgedacht, es handelte sich vielmehr um eine Art überkommenes Wissen. Die Unverletzlichkeit der fotografischen Oberfläche hat eine Tradition, die sich von den Anfängen des Mediums bis in die Gegenwart erstreckt: Von den blankpolierten Kupferplatten der Daguerreotypien über den samtigen Schimmer des Albumins, den subtilen Glanz von Baryt- und den billigen von PE-Papieren, die makellosen Oberflächen von Diasec bis zum slicken Finish eines Retina Displays. In der Malerei war der spurenlose Farbauftrag mit der Erfindung der Fotografie passé, hier konnte nun nach Herzenslust gespachtelt und gerakelt, die Leinwand mit Palettenmesser und Eispickel traktiert werden, wobei es natürlich einige Jahre dauerte, bis sich die neue Freiheit herumgesprochen hatte. Für die Fotografie galt das Gebot der Unversehrtheit der Oberfläche umso mehr, insbesondere in Zusammenhang jener Gebrauchsweisen, die ihre Fähigkeit zur genauen Abbildung und getreuen Dokumentationen betonen und umso besser funktionieren, je transparenter das Medium erscheint. Wenn man die Fotografie als Fenster zur Welt benutzen und die Aussicht ungestört genießen will, hat die Scheibe besser keinen Sprung. Der nach allen Regeln der perspektivischen Kunst konstruierte Illusionsraum eines Fotos lässt sich anstandsloser durchstreifen, wenn mich nicht der Abdruck eines Fingers am Eintreten hindert. Das Foto kann der Welt so eine Kontinuität, Geschlossenheit und Bruchlosigkeit geben, die sie in Wahrheit nie besitzt. In der unversehrten Oberfläche halten sich zudem Reste des Glaubens an die gleichsam automatische Entstehung des fotografischen Bildes, die in der Realität schon immer ein relativ handgreiflicher Prozess war, dessen schmutzigste Phasen für den bildfixierten Laien aber immer in Dunkelkammerzelt, Darkroom oder Fotolabor verborgen blieben, aus denen dann, wie von Menschenhand unberührt, das makellose Bild erschien.

Marko Lipuš hat es nicht so mit der Unversehrtheit der Oberflächen. In seinen bisherigen Serien hat er Bildträger mit der Flex bearbeitet, Negative zerschnitten und wieder zusammengefügt, Fotopapier mit Schleifpapier verschiedener Körnung beschmirgelt und mit Nadeln die Bildschicht aufgekratzt. Bis dato hat er diese Eingriffe zumeist in einem finalen Schritt wieder in die Ordnung des Bildes eingegliedert. Es geht ihm also nicht so sehr um eine pathosgeladene Geste des Bildersturms. Das Aufbrechen der Oberfläche bleibt vorerst ein Zeichen, als solches hat es aber durchaus programmatischen Charakter. Mit dem Aufreißen der Oberfläche vollzieht Lipuš exemplarisch die Öffnung des lange in absoluten Kategorien von analog bis digital verhandelten Mediums nach. In den Blick gerückt wird ein hybrider gestalterischer Prozess, in dem die klassischen Endprodukte der Fotografie, Negativ und Print, in erster Linie als Rohmaterial zur Weiterverarbeitung dienen. Betont wird so auch der Akt der subjektiven Gestaltung, auf Seiten des Produzenten wie der Betrachter, mit all seinen Bruchstellen, Konstruiertheiten und Idiosynchrasien.

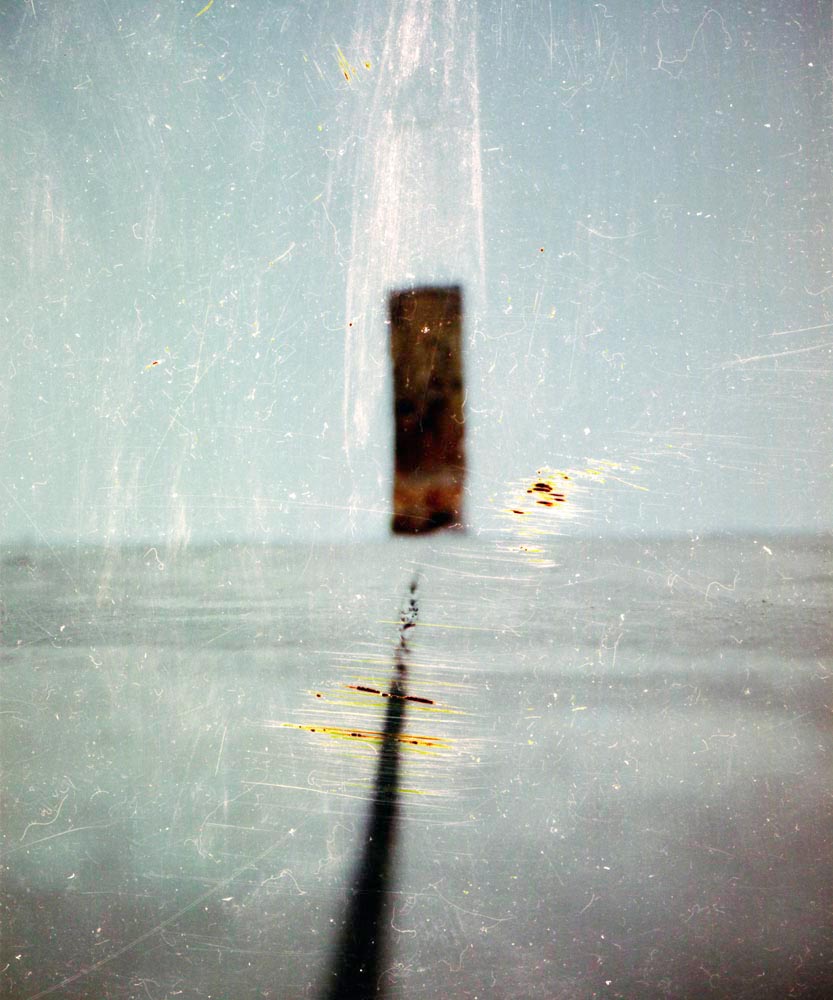

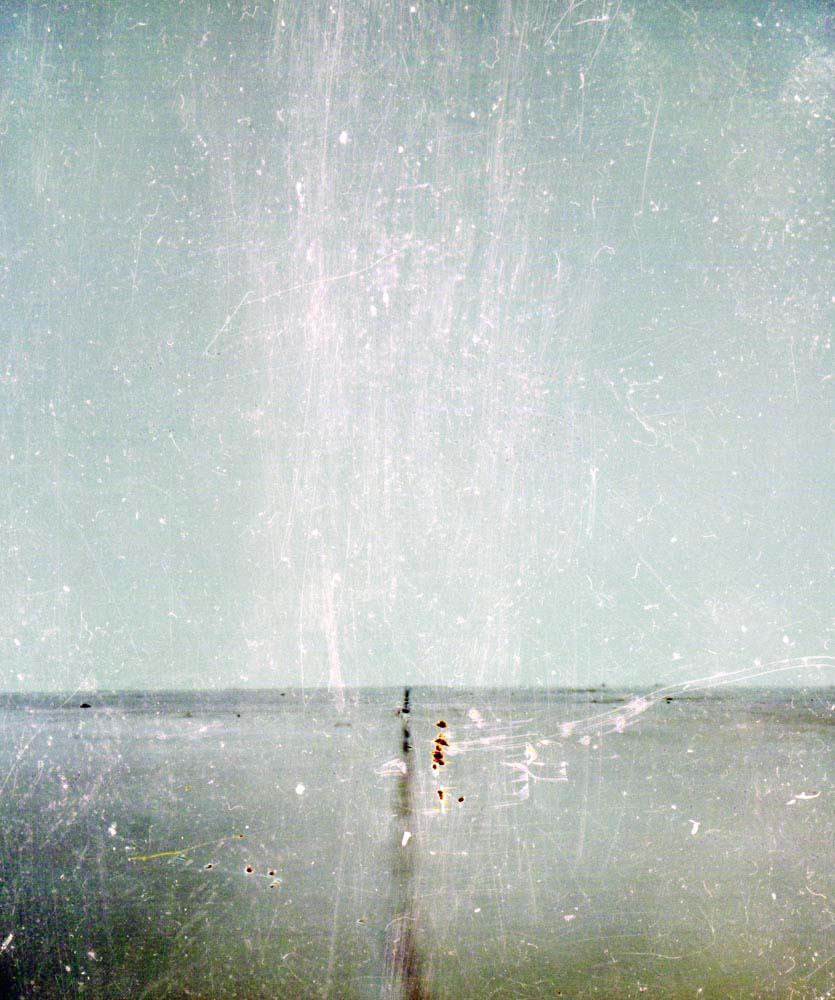

Die Serie der Kratzungen blau besteht aus sechzehn großformatigen C-Prints, die motivisch zwischen Abstraktion und surrealer Landschaft oszillieren. Ausgangspunkt der Arbeiten ist eine Reihe von Detailaufnahmen, die Lipuš 2012 im Rahmen einer Residenz auf dem Gelände der Baumwollspinnerei in Leipzig, Musterbeispiel für die Umwidmung eines ehemaligen Industriestandorts durch kulturelle Nutzung, fotografiert hat. Der ursprüngliche Ort ist in der finalen Version der Serie allerdings nur mehr als ferne Referenz präsent. Zu mannigfaltig ist die Transformation, die das Rohmaterial durchläuft und in der analoge Verfahren, digitale Prozesse und mechanische Interventionen ineinandergreifen. Den vor Ort aufgezeichneten Spuren stellt Lipuš die Spuren des Arbeitsprozesses gleichberechtigt an die Seite.

Die einzelnen Bilder der Serie treten als Variationen eines Themas auf. Der Blick fällt jeweils auf eine karstige Ebene, die sich bis an den Horizont zu erstrecken scheint, deren tatsächliches Ausmaß aber aufgrund fehlender Gegenstände, die als maßstäblicher Vergleich dienen könnten, im Unklaren bleibt. Trotz der eigentlich flächigen Kompositionen entwickeln die Bilder einen enormen Tiefensog, die dominierenden Blautöne funktionieren in Kombination mit der geringen Tiefenschärfe und den bräunlichen Flächen mitunter wie die Raumillusion in einer altmeisterlichen Landschaftsmalerei. Ein zerklüfteter Spalt, in einigen Arbeiten auch eine schnurgerade Linie, führt den Blick in die Weite des Bildraums, bis er sich im dunstigen Blau des Horizonts verliert, als müsse er die Atmosphäre auf einer Länge von mehreren Kilometern durchdringen. Am äußeren Ende des Gesichtsfeldes erhebt sich in einer der Arbeiten ein rostbrauner Monolith, eine kolossale Bramme, die Richard Serra nicht erhabener hätte erdenken können. Die Färbung der Oberfläche erinnert an oxidierten Stahl und gemahnt an die industrielle Vergangenheit des Ursprungsortes der Serie, weniger indes als Spur denn als Symbol.

Lipuš’ Kratzungen fallen in die sublime Ruhe der blauen Ebene ein wie ein Feuerwerk. Dünne Haarrisse ziehen sich über die gesamte Bildfläche, mal chaotisch, mal konzentriert, finden sich zusammen zu netzartigen Geflechten und stieben wieder auseinander, hängen am Himmel wie ein rosig schimmerndes Polarlicht oder prasseln einem Funkenregen gleich ins Bild. Verschiedentlich weiten sich die Kratzer zu tiefen Furchen und schwarzen Schürfwunden, an deren Rändern es gelb und rot glimmt, als würden dort noch immer Stoffe miteinander reagieren und sich weiter in die Oberfläche des Bildes fressen. Tatsächlich blickt man hier auf die chemische Reaktion, mit der die lichtempfindliche Schicht des aufgeschabten Negativs auf ihre Verletzung antwortet, gewissermaßen der Schorf des analogen Materials.

Mit den Kratzungen zieht Lipuš zusätzliche Ebenen in die Fotografie ein, die sich einerseits wie Sperrfeuer vor den Bildraum legen, mit diesem aber auch ein ums andere Mal interagieren. So führt eine dunkle Schramme in elegantem Schwung den Riss im Boden fort, die feinen Kratzer folgen mitunter den Vektoren des Raumes, nur um dann wieder jäh aus der gerade eingeschlagenen Richtung auszubrechen. Was so entsteht ist ein Bildraum, der nichts mehr mit der statischen Zentralperspektive der klassischen Fotografie gemein hat, sondern in dem sich die einzelnen Bild- und Realitätsebenen permanent verschränken.

Das Blau der Arbeiten bietet dafür die perfekte Bühne. Auch die Farbe ist eine hybride Schöpfung. Blau tritt uns in den Bildern als Farbe der Ferne entgegen, der Weite, gegen die wir klein erscheinen, ein zerrissenes Eismeer, in dem sich blendend weiß das Licht spiegelt. Blau, vielleicht die poetischste aller Farben, vielfach bedichtet von Novalis über Oskar Loerke bis Konrad Bayer, ist hier keine Lokalfarbe mehr, sondern entsteht aus einer digitalen Laune, einem Zucken des Scanners, der, von den Tönen des Ausgangsmaterials überfordert, sich seinen eigenen Reim darauf macht. Wenn man nahe genug an das Bild herantritt, erkennt man die Unregelmäßigkeiten in den blauen Flächen, ein unterdrücktes Gewitter von roten und grünen Punkten, Markierung des digitalen Verarbeitungsprozesses.

Im Rauschen der Oberflächen verwischen die Grenzen zwischen den Spuren des Digitalen, den Spuren der mechanischen Interventionen und den Überbleibseln der fotografisch-dokumentarischen Spurensicherung vor Ort, die Lipuš als Ausgangsmaterial dient. Neben der Erprobung des Potenzials einer zeitgenössischen kunstfotografischen Praxis ist die Serie nicht zuletzt auch eine pointierte Würdigung des Entstehungsorts der Arbeiten – auf dem Boden einer Fabrikhalle, in der jahrzehntelang nach dem rigiden Reglement der Stechuhr geschuftet und Lebenszeit verbrannt wurde, errichtet Lipuš einen blauen Raum der Möglichkeiten.

OPEN TERRAIN

— Fabian Knierim

A scratch proceeds from the top to the bottom of the image across its entire height. Not a small scratch, but a veritable laceration. One can still almost hear the crunching sound the tool must have made in the process. It did not glide easily across the photograph; this is no clean cut. The force that was used is visible. The tool must have bounced off the surface multiple times, leaving a quick succession of deep notches, which now dominate the image scarred over in a rusty brown. Only by moving close enough to the image does one feel somewhat comforted, as one discovers with a relieved sigh that it was not the photograph that was perforated, but that the scratch is contained within the image and the unspoiled surface of the photographic paper is still stretched over it.

According to tradition, a photograph’s surface is sacrosanct. When I looked through our vacation photos as a child, my father would warn me to only hold the photos at their edges and not to grab them with my greasy fingers. Of course, my father had not come up with these rules on his own just to annoy me; it was rather a sort of inherited wisdom. The inviolability of the photographic surface has a tradition that spans from the beginnings of the medium to the present: from the brightly polished copper plate of the daguerreotype to the velvety shimmer of the albumen print, the subtle gloss of baryta-coated paper to the cheap gloss of resin-coated paper, the immaculate surfaces of Diasec to the slick finish of the Retina Display. With the invention of photography, the traceless application of paint was passé in painting; artists were suddenly able to use their palette knives and spatulas to their hearts’ delight, torturing their canvases with painting knives and icepicks—although, of course, it had taken a few years before word got around about this new freedom. In photography, then, the dictate of the physical integrity of the surface was all the more applicable, particularly in connection with the kind of usages which emphasize their ability to exactly represent and faithfully document, and which become more effective the more transparent the medium appears. If one wishes to use photography as a window to the world and enjoy the view uninterrupted, the screen better not be cracked. A photograph’s illusionary space, constructed by every trick in the book on perspectival art, can be traversed with little difficulty if no fingerprint obstructs one’s entrance. A photo can provide the world with continuity, coherence, and seamlessness, which, in actuality, it never possesses. Additionally, in the undamaged surface, remnants of the belief in a quasi-automatic emergence of the photographic image are conserved, which has in fact always been a relatively manual process, but to the image-retentive layperson its dirtiest stages have always remained hidden beneath the dark cloth, in the darkroom, or in the photo lab, from whence, as if untouched by the human hand, a flawless picture emerged.

The inviolability of surfaces is not really Marko Lipuš’s thing. In his previous series, he treated image carriers with an angle grinder, cut up and reassembled negatives, sanded photographic paper with different grits of sandpaper, and scratched the emulsion layer with needles. To date, he has mostly reintegrated these interventions in the final order of the image. What he is after, then, is not so much a declamatory gesture of iconoclastic fury. For the moment, breaking open the surface remains merely a sign, but a thoroughly programmatic one at that. By tearing the surface open, Lipuš exemplarily retraces from analog to digital the opening of a medium that has long been negotiated in absolute categories. A hybrid creative process is moved into focus in which the traditional end-products of photography—negative and print—serve primarily as raw material for further processing. With this, the artist also emphasizes the act of subjective arrangement, both on the side of the producer and the viewer, with all its fractures, constructs, and idiosyncrasies.

The series “Scratchings blue” consists of sixteen large-format C-prints whose subjects oscillate between abstraction and surreal landscapes. The jumping-off point for these works is a series of details Lipuš photographed as part of a residency on the premises of the Leipziger Baumwollspinnerei (a cotton mill)—a prime example of rezoning a former industrial location for cultural purposes. The original space only figures as a distant reference in the final version of the series. The transformation of raw material is too radical; analog and digital processes and mechanical interventions intertwine. Lipuš juxtaposes the traces recorded on site with the traces of his working process, putting both on equal footing.

The individual images of the series are presented as variations of one subject. In each instance, the viewer looks at a karstic plane which seems to stretch out to the horizon, but its actual extent remains unclear due to a lack of objects which might help to compare scale. Despite the intrinsically planar composition, the images develop a veritable maelstrom of depth; the dominant shades of blue in combination with the shallow depth of field and the brownish surfaces occasionally have a similar effect as spatial illusions in the old masters’ landscape paintings. A jagged gap—in some works also a straight line—guides the viewer’s eye into the expanse of the pictorial space until it gets lost in the hazy blue of the horizon, as if it had to penetrate the atmosphere for the length of several miles. In one work of the series, a rusty brown monolith rises at the outermost edge of the visual field; a colossal slab which could not even have been rendered more powerfully by Richard Serra himself. The coloration of the surface is reminiscent of oxidized steel and evokes the industrial element of the series’ place of origin, not so much as a trace, however, than as a symbol.

Lipuš’s scratchings foray into the sublime peace of the blue surface like fireworks. Thin hairline cracks extend across the entire image, at times chaotic, at times concentrated, and reconverge in reticular plexuses only to spray apart again; they hover in the sky like rosy-fingered, shimmering northern lights or pour into the image like a shower of sparks. Occasionally, the scratches expand to become deep furrows and black abrasions whose edges are smoldering yellow and red, as if substances were still reacting and further eroding the surface of the image. As a matter of fact, one does look at the result of a chemical reaction here, a chemical reaction with which the light-sensitive layer of the scraped negative replies to its wound, displaying the scab of the analog material, as it were.

With his scratchings, Lipuš inserts additional layers into the photograph, which on the one hand place themselves like barrage in front of the pictorial space, but with which they, on the other, also interact from time to time. A dark scar, for instance, continues a crack in the floor with an elegant line; sometimes the fine scratches follow the vectors of the room only to suddenly break away from the direction they were headed. What is thus created is a pictorial space which no longer has anything to do with the static linear perspective of traditional photography, but in which individual image and reality layers intertwine.

The blue color of the works provides the perfect stage for this process. The color itself is a hybrid creation. In these images, the blue that confronts us is a color of distance, of the expanse which makes us appear small in comparison, the cracked ice of an arctic sea in which the light is reflected in blinding white. Blue—perhaps the most poetic of all colors and the subject of many a verse, from Novalis and Oskar Loerke to Konrad Bayer—is no longer a local color in Lipuš’s series, but is generated in a digital whim, a scanner’s twitch, which, overwhelmed by the hues of the original material, has made sense of it all by itself. Moving close enough to the image, one can make out the irregularities in the blue surfaces, a suppressed storm of red and green dots, marks from the digital processing.

In the noise of the surfaces the lines blur between the digital traces, the traces of mechanical intervention, and the remnants of the photographic documentarian forensics on location that Lipuš used as source material. Apart from experimenting with the potential of contemporary art photography, the series is also a poignant appreciation of the series’ provenance: on a factory floor, on which people toiled for decades under strict regulations, punching time clocks and burning away years of their lives, Lipuš constructs a blue space of possibilities.